※少し長めの記事です.

そろそろ気温も高くなり,地域によっては道路の融雪剤も撒かれなくなるのでバイクに乗る機会が増える方もおられると思います.

ですが,バイクに乗らなかった冬の間には,タイヤの空気が抜けたり,チェーンや車体,ボルトなどが錆びたり,屋外保管なら猫などが糞尿をかけたりしているかもしれません.

春になってバイクに乗り始めるのであれば,ご自身と周囲の安全のためにもメンテナンスすることをおすすめします.

以下に,私のやり方ですがそのメンテナンスの例を紹介します.

※走行に関わる重要な事柄も含まれておりますので,この記事を参考にされる方は自己責任でお願いいたします.

- 全体の目視点検

- 洗車

- タイヤの摩耗と空気圧のチェック

- チェーンの張り具合の調整

- チェーンに給油する

- バッテリーの充電

- ブレーキ動作の確認

- アクセルワイヤ,クラッチワイヤへの給油

- オイル交換

どれも面倒くさいなぁ~,と思われるかもしれませんが,ツーリング先で走れなくなったり,事故を起こしたりすることを考えればさほど手間とは思わないのではないでしょうか.

それでは項目ごとに簡単に紹介していきます.

全体の目視点検

外観の目視点検をします.

例えば,ヘッドライトのヒビや割れ,ウインカーが折れていないか,シートが破れていないか,タイヤやホイールに傷がないか,ボルトやナットが緩んでいないか,錆びている箇所はないか,ブレーキ周辺に損傷や汚れ異物の付着がないか,フロントフォークからオイルが漏れていないか,ブレーキフルードが漏れていないか等などです.

私は屋外でバイクカバーをかけて保管していたバイクが猫の住処になっていたことがあります.

その時は,ホイールやタイヤ,シート,バイクカバーに尿をかけられてました.

そのバイクカバーは洗剤とデッキブラシで洗ったのですが,猫の尿の臭いが取れなくて泣く泣く処分しました.

そのため,冬の間でも定期的にバイクの目視点検や臭いを確認し,猫よけ剤を撒いていました.

また,地面からの湿気がバイクカバーの中にこもってバイクを錆びさせることもありますので,たまにカバーを外して風を当てるのも重要だと思います.

洗車

バイクの洗車は様々なやり方があるようです.

車のように水を使う方法,水を使わないでケミカルを使う方法があります.

私はざっと水洗いで汚れを落としてからケミカル類を使用しますが,この方法は時間がかかります.

バイクの保管場所によって洗車方法が限定される場合もありますので,環境も含めてご自身にあった洗車方法で愛車をきれいに保ってあげてください.

タイヤの摩耗と空気圧のチェック

タイヤは,すり減って溝がなくなっていないか,タイヤの中央部分だけがすり減っていないか(偏摩耗してないか),空気圧は規定もしくは好みの設定になっているか,ひび割れがないか等をチェックします.

最近では空気圧の調整に電動ポンプがあります.

これを購入するまでは足踏みポンプで空気を入れていたので夏は汗だくになってました.

こちらはフロントタイヤです.既定値にします.

こちらはリアタイヤです.リアは荷物を積むので規定圧より若干高めに設定しておきました.

電動ポンプについてはこちらの記事も参考にしてください.

上の写真は,G650GSのリアタイヤです.

黄線で示したセンター部分は平らに近い形状で,赤線で示したセンターから左右は曲面となっています.

これぐらいの差なら私はまだ大丈夫だと思っていますが,黄色で示した部分と赤色で示した部分の形状の差が極端になるようでしたらタイヤ交換を考えたほうが良いと思います.

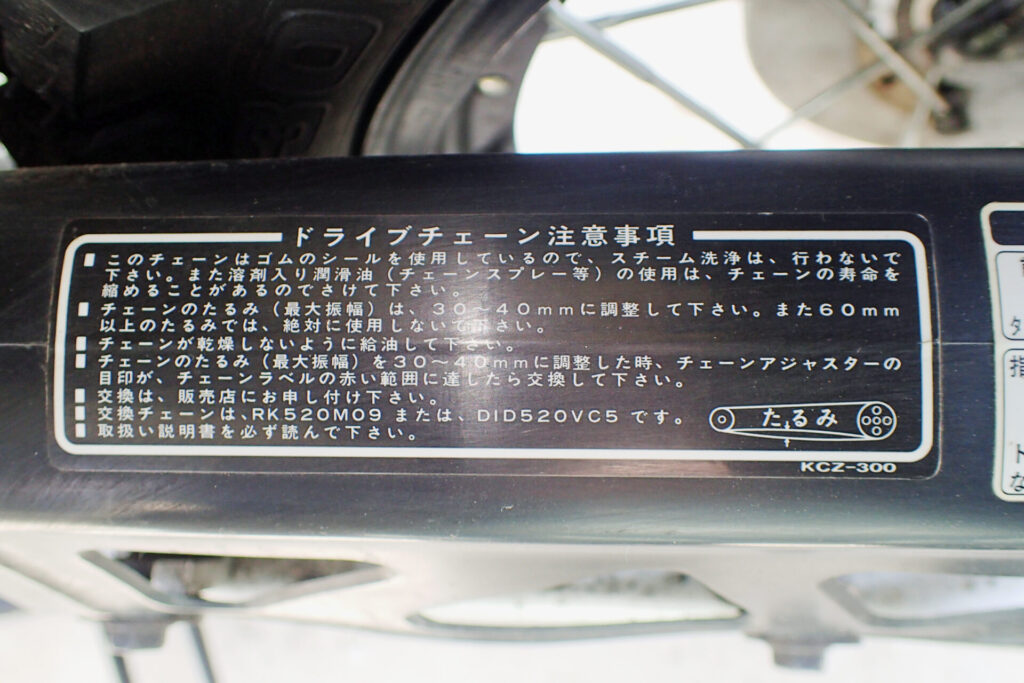

こちらはXR BAJAのチェーンカバーに貼ってあったシールです.

このようにタイヤの指定空気圧やタイヤの交換についての情報が記載されています.

チェーンの張り具合の調整

チェーンの張り具合はとても重要です.

張りすぎていれば,スプロケットの磨耗やチェーンにダメージを与えてチェーンが切れるおそれがあります.

チェーンが切れれば走行不能になることはもちろんのこと,切れたチェーンが足や体にあたったり,ホイールに絡まって転倒したり,後続車に被害を及ぼしたりする可能性があります.

考えただけでゾッとします.

また,チェーンがゆるんでいれば走行中にチェーンが外れて走行不能になったり,外れたチェーンが絡まったりするなどが考えられます.

チェーンの調整は取扱説明書等に記載されていますし,張り具合はスイングアームに記載されていたりします.

こちらはG650GSのシールです.

スイングアームに貼られていました.

こちらはXR BAJAのシールです.

チェーンカバーに貼られていました.

チェーンに給油する

チェーンの給油,こちらも重要だと思います.

チェーンはエンジンの回転をタイヤに伝える重要な部品です.

走行中のチェーンは高速で回転し,チェーンのすべてがカバーで覆われているわけではありません.

そのためチェーンは砂や埃,雨水に常にさらされることになるので,清掃や給油はこまめに行う必要があると思います.

私の場合は,おおよそ300km走行する事に給油することにしています.

私は写真のようなものを使って一コマ一コマ給油しています.

給油が終わったら,リアタイヤを手で10回転ほど回転させて,油をなじませます.

チェーン全周に給油が終わったら,余分な油を拭き取って終わりです.

チェーン給油についてはこちらの記事もご覧ください.

バッテリーの充電

今どきのバイクにバッテリーは欠かせない重要な部品です.

1990年代は軽量化のためにバッテリーの代わりに大容量コンデンサを搭載したバイクもありましたが,今ではすべてのバイクにバッテリーが搭載されていると思います.

バッテリーが機能してくれないとエンジンも始動できません.

ましてやツーリング先でバッテリーが機能しなかったら.....と思うと怖いですよね.

ですのでしばらくバイクに乗らない期間があるのでしたらバッテリーを外して充電するのが良いと思います.

今では少なくなった開放型のバッテリーですが,充電に関してはこちらの記事もご覧ください.

また,バッテリーの調子を見るには電圧計も有効です.

ブレーキ動作の確認

走り出したバイクのブレーキが壊れていたら.....

考えるだけでゾッとしますね.

ですので,走り出す前にブレーキ動作の確認は必要です.

まずは停止状態でブレーキレバーを握ったり,ブレーキペダルを踏んで違和感がないかを確認します.

それから,エンジンは掛けない状態で,バイクを押して動かしてからブレーキをかけてみてきちんとブレーキが効くかどうかを確認します.

また,ディスクブレーキであればブレーキフルードの漏れやにじみがないかも確認します.

アクセルワイヤ,クラッチワイヤへの給油

アクセルワイヤが切れれば走行できませんし,クラッチワイヤが切れれば変速や停止が非常に困難になります.

そのため,これらのワイヤのメンテナンスは非常に重要だと思います.

では,メンテナンスは何をするか?ですが,目視できる範囲でのワイヤのほつれや損傷の確認とワイヤへの給油です.

ワイヤの注油や点検は下の記事を参考にしてください.

参考までにクラッチワイヤーを交換した記事のリンクを掲載しておきます.

オイル交換

オイル交換は,一定の走行距離や期間で交換される方が多いと思います.

また,走行中の油温(例えば110℃を超えたら)を交換基準にされる方もおられるようです.

私は走行距離3,000kmを目安にしてオイル交換をしています.

オイル交換は,ドライサンプの車種やウェットサンプの車種で若干異なりますので,愛車のオイル交換の方法は取扱説明書を見て交換してください.

特にドライサンプでは,交換後のオイルレベルの計測の方法が色々とあります.

例えばG650GS(ドライサンプ)のエンジンオイルレベルの点検方法は以下となっています.

- 平坦なところにセンタースタンドを使用してバイクを止めます

- (ラジエータ)ファンが作動を始めるまでエンジンをアイドリング回転させ,さらに3分間作動させておきます

- エンジンを停止させます

- オイルレベルゲージを抜き取ります

- オイルレベルゲージの測定範囲を乾いたウェスで拭きます

- オイルレベルゲージをオイル注入口に載せます(ねじ込まないで差し込むだけ)

- オイルレベルゲージに付着したオイルでオイルレベルを読み取る

上記の通り結構な手間がかかりますし,3分間のアイドリングを行うことが困難な環境もあると思います.

オイルの量が不足していればエンジンの焼付きなどにも繋がりますので,「たかがオイル交換,されどオイル交換」 です.

参考までにXR BAJAのオイル交換記事を掲載しておきます.

ちなみに,ドライサンプのXR BAJA(2000年式)のオイルレベル計測方法は説明書によると下記となっています.

ただ,XRシリーズは年式によってオイルレベル計測方法が異なりますので注意してください.

- 平坦地でエンジンを始動し,暖機運転を行います(暖機運転はサイドスタンドを使用しても可)

- 暖機運転を完了させた後,車体を垂直に立てた状態で約1分間アイドリングさせます

- エンジンを停止し,すぐにオイルレベルゲージを外します(車体は垂直のまま)

- 布等でオイルレベルゲージに付いたオイルを拭きます

- 車体を垂直に立て,オイルレベルゲージをねじ込まず差し込みます

- オイルがオイルレベルゲージの上限と河岸の間にあることを確認します

色々と書きましたが,ツーリング先でトラブルになるのは避けたいところです.

日々の点検・メンテナンスを行ってバイクを楽しみましょう~